甚麼是Smart City「智慧城市」(或智能城市、聰明城市)? 當全球每個城市都爭相要變成智慧城市,不幸的,我們深愛的香港在這場世界競賽上,去年還是排行22,今年已跌至39,為甚麼會這麼落後呢? 我們又如何可以迎頭趕上?

當不少人慨嘆香港在科技創新方面,都遠較其他、甚至國內的大城市落後,不要說創新及科技局的成立,竟然還有不負責任的議員在阻撓,香港政府一直採取著"先立法監管,後落地"的做法,至今Airbnb 、Uber 、滴滴出行等新科技服務都未能合法在香港操作,流動手機支付還未普及,政府的線上資訊和服務,仍是相當片面,許多平台還不甚易用(user friendly), 私營機構則各自開發自己的裝置,沒有整合和互通,未能讓香港市民第一時間享受到「智慧城市」的便捷和舒適;相反地,國內對新科技的態度便很不一樣,讓小企百花齊放,採取「先發生、後規管」的方針,才會締造了如weChat這類服務無遠弗屆的應用程式。

可是,早前國內多個城市,如遼寧、大連、武漢、西安、南京 等地的的士司機,不滿那些利用叫車軟件提供載客服務的專車,影響到自己的生計,先後上街抗爭,堵塞道路,甚至發生衝突,才讓我們發現保守的作風,也不是完全沒有它的道理。不過,除了消極地應對這些顛覆著傳統經營模式的轉變,我們可有更加積極的方法和態度,去迎接這些"新常態"呢?

環顧周邊城市,新加坡政府便修改法例,並補貼受影響的司機;台灣便由政府主導推出近似Uber的移動召車服務,讓市民可以享受科技為生活帶來的好處和方便;香港現在的政治環境,政客為了保著自己的政治籌碼,所有選民反對的東西,不管好壞,也只會阻撓,立法局塞滿了一群只懂拖香港後腿、不負責任的議員,香港那有可能跟得上世界科技進步的步伐呢?

當不少人慨嘆香港在科技創新方面,都遠較其他、甚至國內的大城市落後,不要說創新及科技局的成立,竟然還有不負責任的議員在阻撓,香港政府一直採取著"先立法監管,後落地"的做法,至今Airbnb 、Uber 、滴滴出行等新科技服務都未能合法在香港操作,流動手機支付還未普及,政府的線上資訊和服務,仍是相當片面,許多平台還不甚易用(user friendly), 私營機構則各自開發自己的裝置,沒有整合和互通,未能讓香港市民第一時間享受到「智慧城市」的便捷和舒適;相反地,國內對新科技的態度便很不一樣,讓小企百花齊放,採取「先發生、後規管」的方針,才會締造了如weChat這類服務無遠弗屆的應用程式。

|

| 武漢的士司機堵塞馬路,抗議生計受到軟件召車服務影響 |

可是,早前國內多個城市,如遼寧、大連、武漢、西安、南京 等地的的士司機,不滿那些利用叫車軟件提供載客服務的專車,影響到自己的生計,先後上街抗爭,堵塞道路,甚至發生衝突,才讓我們發現保守的作風,也不是完全沒有它的道理。不過,除了消極地應對這些顛覆著傳統經營模式的轉變,我們可有更加積極的方法和態度,去迎接這些"新常態"呢?

環顧周邊城市,新加坡政府便修改法例,並補貼受影響的司機;台灣便由政府主導推出近似Uber的移動召車服務,讓市民可以享受科技為生活帶來的好處和方便;香港現在的政治環境,政客為了保著自己的政治籌碼,所有選民反對的東西,不管好壞,也只會阻撓,立法局塞滿了一群只懂拖香港後腿、不負責任的議員,香港那有可能跟得上世界科技進步的步伐呢?

這夜非常多謝楊全盛先生(Eric Yeung)來到我這小小的平台,本來答應赴會的還有環保建築專家、城市規劃師、地下管線專家等, 但都無獨有偶,臨時未能出席,雖然有點失望,幸而,Eric 還是為我們非常詳盡地分享了他的知識和看法,為我提供了探研這題目的線索,撰寫這篇文章的綱領。Eric 的背景可不簡單,他不單是香港軟件協會的主席,他發起了"智慧城市聯盟Smart City Consortium",成為聯盟的召集人,組織起香港公私營機構,推動香港向智慧城市發展,自今年三月中成立至今,竟在短短數月內,召集了百多知名機構作為會員,希望幫助香港建立發展智慧城市的藍圖和基制,Eric 的魄力和宏願、那份強烈的正能量,對這個艱巨工作的不遺餘力,實在令我非常敬佩。

甚麼是智慧城市 ? Eric 解讀為能善用科技來改善生活質素的城市,如提高效率、建立更方便、更無障礙的服務和環境。借用IBM《智慧的城市在中國》白皮書 的內容,智慧城市具備四個基本特徵:全面物聯、充分整合、激勵創新、協同運作。

這聽起來有點抽象,但若把城市當成人來看,我們則會期望這有智慧的人,"話頭醒尾",反應快,會變通,高效率,善用資源,這樣的人自然具競爭力,有條件享受較好的生活。放諸城市的交通,我們可能會期望在這樣的城市,街道井井有條,不塞車,不生意外,每輛車都物盡其用,不浪費載客量,節省能源,減少污染。街上安裝的智能交通燈,會按路面程況,減少行人及車輛的等候時間,甚至遇上事故,如火災、交通意外,會自動讓出路來,讓緊急車輛一路通行無阻;相反的,遇到要攔截的匪徒時,則會處處紅燈,幫忙阻截。市民生活,企業經營,亦會更為便捷和安全,無需繁瑣或不必要的手續,人生病了,機器壞了,程序出錯了,會自己發現,並適時通知有關單位,加以治療和修正。

要各式硬件有智慧,就要從物聯網(Internet of things IOT)開始,先要有感應辦知環境的能力,並能互相分享,把個別的資訊從點聯成線、再結成網,數據互聯互通,進行分析,以便作出快捷的判斷,適時適當的反應。我在一個IOT的會議上,便聽到香港藥物學會副會長蔣秀珠女士介紹一個真實的智慧系統eDrug Manager,通過物聯網,藥物可以全程受到監察和追蹤,直接減低了配錯藥的風險,更可確保藥物或疫苗不會在不恰當的温度或環境中變壞,又或因過期而棄置,造成大量的浪費,更可配合應用程式,為病人提供更詳盡的藥物資料、更明確的使用指示,甚至在身邊提醒病人適時服藥。

除了硬件之外,Eric 一再強調資訊互通的重要性,只要建立好標準,就容易在市場取勝(Win the Standard, win the market)。要鼓勵人們為城市開發好用的應用程式,必需建立共通的編程介面Application Program Interface (API),以便初創企業可以將之嵌入自行編寫的程式之中。也要將重要的數據開放 Open Data Architecture,將政府資訊公開給市民或企業應用。除了政府,還要鼓勵私營企業開放資料,不攪山頭主義。我不懂電腦語言,但相信這和人的合作無異,要群策群力,必需要能互相溝通,要明白對方的語言、文法和標準,要不自私互相分享資訊,建立強大的資料庫,方能掌握全局,作出快而準的決定。

「智慧城市」Smart City ,對科技和建築領域的人可能有不同的理解,但實際上,兩者在許多方面,都有交疊的地方,有些詞彙更是相同的,雖然各有各的解讀。對建築業及一般人來說,Architecture 指的人類生活環境的建設,在科技界,Architecture 架構的是電腦運作的大環境,應對問題的策略; Infrastructure 對建築師來說,是城市的基礎建設,建築、交通、管線等,在科技界,Infrastructure 是整個科技營運需要的配套:軟硬件、網絡、規則、人員等。當我第一次聽到人說他的工作是Developer,馬上聯想到他是做房地產發展的,後來才知道他其實是做軟件開發的。近年,我誤打誤撞地涉足科技界,開創了一個算是和Smart city靠邊的概念aTTempspace, 最近還攪了一個大製作,這些經驗都大大擴闊了我的視野,也讓我多了新的角度去看都市的發展和規劃。

智慧都市的國際權威Boyd Cohen 便把城市分成六大範疇來理解:經濟、環境、流動(mobility)、生活、市民、政府,再細分成18個領域,並制定62個指標。在亞洲,香港(39)則一直排行在首爾(8)、東京(12)、新加城(22)之後。

細看Smart City 的多個範疇,都與環保城市和建築的目標一致,都是朝向更好利用地球資源、改善環境與人民生活的方向,例如節能、善用再生能源、集體運輸、環境污染監控、垃圾處理等,只是資訊界的手段是軟件,而建築界的則更強調硬件,但試問今天,有甚麼東西不需"軟硬兼施"呢? 以能源為例,中電也曾實驗,利用智慧電錶Smart meter,配合程式,監察家居用電,鼓勵市民分開時段,不要集中在晚上7 至9 時的高峰期,以便減低用電的最大負荷和相應的發電機組數量,只可惜在香港,電力公司的利潤與成本掛鈎,根本沒有誘因讓機構減省投資和市民的用電量。

甚麼是智慧城市 ? Eric 解讀為能善用科技來改善生活質素的城市,如提高效率、建立更方便、更無障礙的服務和環境。借用IBM《智慧的城市在中國》白皮書 的內容,智慧城市具備四個基本特徵:全面物聯、充分整合、激勵創新、協同運作。

這聽起來有點抽象,但若把城市當成人來看,我們則會期望這有智慧的人,"話頭醒尾",反應快,會變通,高效率,善用資源,這樣的人自然具競爭力,有條件享受較好的生活。放諸城市的交通,我們可能會期望在這樣的城市,街道井井有條,不塞車,不生意外,每輛車都物盡其用,不浪費載客量,節省能源,減少污染。街上安裝的智能交通燈,會按路面程況,減少行人及車輛的等候時間,甚至遇上事故,如火災、交通意外,會自動讓出路來,讓緊急車輛一路通行無阻;相反的,遇到要攔截的匪徒時,則會處處紅燈,幫忙阻截。市民生活,企業經營,亦會更為便捷和安全,無需繁瑣或不必要的手續,人生病了,機器壞了,程序出錯了,會自己發現,並適時通知有關單位,加以治療和修正。

要各式硬件有智慧,就要從物聯網(Internet of things IOT)開始,先要有感應辦知環境的能力,並能互相分享,把個別的資訊從點聯成線、再結成網,數據互聯互通,進行分析,以便作出快捷的判斷,適時適當的反應。我在一個IOT的會議上,便聽到香港藥物學會副會長蔣秀珠女士介紹一個真實的智慧系統eDrug Manager,通過物聯網,藥物可以全程受到監察和追蹤,直接減低了配錯藥的風險,更可確保藥物或疫苗不會在不恰當的温度或環境中變壞,又或因過期而棄置,造成大量的浪費,更可配合應用程式,為病人提供更詳盡的藥物資料、更明確的使用指示,甚至在身邊提醒病人適時服藥。

除了硬件之外,Eric 一再強調資訊互通的重要性,只要建立好標準,就容易在市場取勝(Win the Standard, win the market)。要鼓勵人們為城市開發好用的應用程式,必需建立共通的編程介面Application Program Interface (API),以便初創企業可以將之嵌入自行編寫的程式之中。也要將重要的數據開放 Open Data Architecture,將政府資訊公開給市民或企業應用。除了政府,還要鼓勵私營企業開放資料,不攪山頭主義。我不懂電腦語言,但相信這和人的合作無異,要群策群力,必需要能互相溝通,要明白對方的語言、文法和標準,要不自私互相分享資訊,建立強大的資料庫,方能掌握全局,作出快而準的決定。

「智慧城市」Smart City ,對科技和建築領域的人可能有不同的理解,但實際上,兩者在許多方面,都有交疊的地方,有些詞彙更是相同的,雖然各有各的解讀。對建築業及一般人來說,Architecture 指的人類生活環境的建設,在科技界,Architecture 架構的是電腦運作的大環境,應對問題的策略; Infrastructure 對建築師來說,是城市的基礎建設,建築、交通、管線等,在科技界,Infrastructure 是整個科技營運需要的配套:軟硬件、網絡、規則、人員等。當我第一次聽到人說他的工作是Developer,馬上聯想到他是做房地產發展的,後來才知道他其實是做軟件開發的。近年,我誤打誤撞地涉足科技界,開創了一個算是和Smart city靠邊的概念aTTempspace, 最近還攪了一個大製作,這些經驗都大大擴闊了我的視野,也讓我多了新的角度去看都市的發展和規劃。

智慧都市的國際權威Boyd Cohen 便把城市分成六大範疇來理解:經濟、環境、流動(mobility)、生活、市民、政府,再細分成18個領域,並制定62個指標。在亞洲,香港(39)則一直排行在首爾(8)、東京(12)、新加城(22)之後。

|

| Boyd Cohen 建立的Smart City Wheel |

細看Smart City 的多個範疇,都與環保城市和建築的目標一致,都是朝向更好利用地球資源、改善環境與人民生活的方向,例如節能、善用再生能源、集體運輸、環境污染監控、垃圾處理等,只是資訊界的手段是軟件,而建築界的則更強調硬件,但試問今天,有甚麼東西不需"軟硬兼施"呢? 以能源為例,中電也曾實驗,利用智慧電錶Smart meter,配合程式,監察家居用電,鼓勵市民分開時段,不要集中在晚上7 至9 時的高峰期,以便減低用電的最大負荷和相應的發電機組數量,只可惜在香港,電力公司的利潤與成本掛鈎,根本沒有誘因讓機構減省投資和市民的用電量。

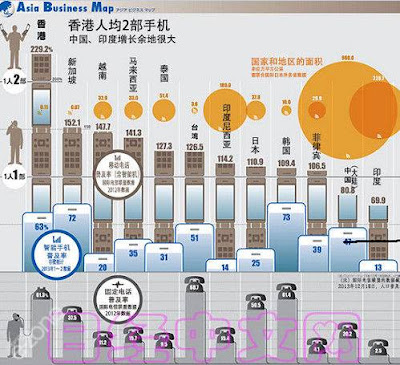

說了許多香港的不濟,但爛船三斤釘,香港也不是一無是處的,多年來的發展,香港擁有發達的基建、良好的硬件,香港是亞洲人均手機滲透率最高的地方,香港人換手機至為頻密,香港也擁有亞州繼南韓最快的網速,有良好的法律和保護知識產權的制度。香港的密度,也讓許多新科技、新產品較容易經營,找到效率和商業的生存空間。在某些範疇,香港更是相當先進的,如機場行李處理、斜坡、醫療都非常出色。醫療方面,香港便建立了全港性的電子健康紀錄系統-醫健通,促進公私營的醫護單位的協作,互通病人的健康資料,以便加強服務的連貫性,提升醫療服務的質素。有了這個網絡,即使病人轉往不同的醫院或診所診治,資料仍能即時傳遞無誤。

但有時,某方面的先進,反而會疾礙了進一步的發展。曾幾何時,香港的八達通是全球最先進的付款系通之一,可惜不進則退,隨著新科技的出現,香港今天在流動網上付款方面,已遠遠落後於其他城市。

在身份辦識方面,香港的身份證除了出入境及充當圖書証外,別無用途,不要說用作車牌,核查個人資訊,行車扣分情況等。城市如愛沙尼亞,市民已不需身份証,改為使用流動智能身份mobile electronic identity,這身份可以讓市民享用多種公私營的服務,如銀行、醫療等。

Eric進一步解釋,香港在交通方面也是相當落後的。例如,香港的泊車咪錶,用的還是二十年前的科技,不能中央收集車位停泊情況,又如何為市民提供那兒有泊位的訊息呢?香港監察路面情況,用的是傳統的攝錄鏡頭,又如何整合成有用的數據,讓駕駛者了解道路的塞車情況?公共交通方面,至今亦只有九巴建立了流動程式,為市民提供巴士到達的時間,即使城巴、新巴提供相應的服務,系統怕也難與其他公司連接,市民就只能安裝多個獨立的應用程式。要改善這點,便需要進一步協調,政府要對機構威迫利誘,甚至將開放API、數據等要求,引入成為續牌的條件。

至於政府數據,除了天文台外,許多都沒有對外開放。舉個例子,香港前測量師學會主席梁守肫先生便在報章撰文指出:香港具有齊全的「地理資訊」和「空間數據」,只是不夠開放。26個政府部門如各地政總署、路政署、發展局、土木工程拓展署等,提供了超過180種空間數據的「地理資訊地圖」(GeoInfo Map),可是各自建立專屬的地理資訊系統(GIS)供內部使用,卻少有互通,也不開放給大眾閱覽,更未提供應用編程介面API。幸好,財爺在最新的預算案中提出,要「完善現有的地理資訊系統,研究連結和整合香港的空間數據,包括架空、地面和地底的設施位置和相關資料」。

正如我在ARSPIRE物聯網一篇指出,這些問題,許多都並非源於科技,更多時是其他的人為因素,如法律、人身私隱、知識產權,甚至政治問題。Eric 舉了一個例子,多年來,各方都希望能為往返大學站至科學園一段路的市民,提供單車代步,可惜遭擔心責任問題的區議員所阻撓,至今仍未能成事,不要說其他更大膽、更創新的服務。

但有時,某方面的先進,反而會疾礙了進一步的發展。曾幾何時,香港的八達通是全球最先進的付款系通之一,可惜不進則退,隨著新科技的出現,香港今天在流動網上付款方面,已遠遠落後於其他城市。

在身份辦識方面,香港的身份證除了出入境及充當圖書証外,別無用途,不要說用作車牌,核查個人資訊,行車扣分情況等。城市如愛沙尼亞,市民已不需身份証,改為使用流動智能身份mobile electronic identity,這身份可以讓市民享用多種公私營的服務,如銀行、醫療等。

Eric進一步解釋,香港在交通方面也是相當落後的。例如,香港的泊車咪錶,用的還是二十年前的科技,不能中央收集車位停泊情況,又如何為市民提供那兒有泊位的訊息呢?香港監察路面情況,用的是傳統的攝錄鏡頭,又如何整合成有用的數據,讓駕駛者了解道路的塞車情況?公共交通方面,至今亦只有九巴建立了流動程式,為市民提供巴士到達的時間,即使城巴、新巴提供相應的服務,系統怕也難與其他公司連接,市民就只能安裝多個獨立的應用程式。要改善這點,便需要進一步協調,政府要對機構威迫利誘,甚至將開放API、數據等要求,引入成為續牌的條件。

至於政府數據,除了天文台外,許多都沒有對外開放。舉個例子,香港前測量師學會主席梁守肫先生便在報章撰文指出:香港具有齊全的「地理資訊」和「空間數據」,只是不夠開放。26個政府部門如各地政總署、路政署、發展局、土木工程拓展署等,提供了超過180種空間數據的「地理資訊地圖」(GeoInfo Map),可是各自建立專屬的地理資訊系統(GIS)供內部使用,卻少有互通,也不開放給大眾閱覽,更未提供應用編程介面API。幸好,財爺在最新的預算案中提出,要「完善現有的地理資訊系統,研究連結和整合香港的空間數據,包括架空、地面和地底的設施位置和相關資料」。

正如我在ARSPIRE物聯網一篇指出,這些問題,許多都並非源於科技,更多時是其他的人為因素,如法律、人身私隱、知識產權,甚至政治問題。Eric 舉了一個例子,多年來,各方都希望能為往返大學站至科學園一段路的市民,提供單車代步,可惜遭擔心責任問題的區議員所阻撓,至今仍未能成事,不要說其他更大膽、更創新的服務。

|

| 2013年的計劃,至今還未能落實 |

今天的香港有點不幸,如Eric 所述,多年的拉布,立法局每年的撥款大幅削減,政府那有資源牽頭攪甚麼大型的科技創新項目呢?更不要說那排除萬難的魄力。其實,香港並不缺錢,缺的是自知不足的醒覺,缺的是鎗口向外而不是自我拖垮的意識。樂見社會進步的一群,唯有寄望新的選舉有機會撥亂反正。

也希望一向以民間活力見稱的香港,能趕上Boyd Cohen提出的Smart City 3.0,承接由下而上的一浪,(之前的1.0和2.0,分別由科技及政府驅動)。 在這個困難的環境,Smart City Consortium 這類民間組織變得特別重要,社會也要合力締造更開放、更包容的氣氛,而不是只會棒打出頭鳥,整天只會問責、駡人,要知道所有創新都建立在失敗之上,社會不接受別人犯錯,誰有勇氣嘗試新事物、新政策?不攪創新,社會又何來進步呢?

也希望一向以民間活力見稱的香港,能趕上Boyd Cohen提出的Smart City 3.0,承接由下而上的一浪,(之前的1.0和2.0,分別由科技及政府驅動)。 在這個困難的環境,Smart City Consortium 這類民間組織變得特別重要,社會也要合力締造更開放、更包容的氣氛,而不是只會棒打出頭鳥,整天只會問責、駡人,要知道所有創新都建立在失敗之上,社會不接受別人犯錯,誰有勇氣嘗試新事物、新政策?不攪創新,社會又何來進步呢?